<最終更新日>

新たに起業・創業する場合、または創業後間もない時期は、設備資金や運転資金として多くの資金が必要になります。

「創業融資」はそのような新たに起業・創業する方や創業後間もない方の資金需要を解決するための融資制度ですが、自己資金なしで創業融資は受けられるのでしょうか?

本記事では、無担保・無保証で利用可能な日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」は、自己資金なしで融資を受けることができるのか、自己資金はどの程度あればいいのかなどを解説していきます。

日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」では、自己資金の有無は要件で定められていません。

以前の無担保・無保証で利用可能だった「新創業融資制度」では、「開業資金総額の1/10以上の自己資金が必要」という要件がありましたが、新創業融資制度は2024年3月31日で廃止となり「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」に一本化されたため、日本政策金融公庫の創業融資では自己資金要件はなくなり、自己資金なしでも創業融資を申し込むことは可能となりました。

ただし、自己資金なしの場合は創業融資の申し込み自体は可能なものの、その後の融資審査に通らない可能性が非常に高くなります。

創業融資における自己資金とは、起業・創業する事業に使用する予定の自分のお金のことであり、知人や親族からの借入や金融機関から融資を受けたような返済が必要なお金は自己資金として認められません。

起業・創業時は、事業の実績や継続的な売上・収入見込みがない、または少ない状態、さらに売上が現金として手元に入るまでに相応の期間を要する状況での申し込みが通常であるため、「融資した資金が返済されるのか」という観点から自己資金は融資審査における大きな判断材料のひとつになっています。

<自己資金として認められる可能性が高い例>

・現預金、貯金

・退職金

・生命保険などの解約による返戻金

・不動産や有価証券を売却したお金

・贈与や相続により取得したお金

・資本金

・創業のためにすでに費やしている費用(みなし自己資金)

<自己資金にならない可能性が高い例>

・親族や知人、金融機関から借りた返済が必要なお金

・カードローンやキャッシングなど返済が必要なお金

・タンス貯金

前述の通り自己資金は返済義務のない自分のお金となり、創業融資を申し込む際には最低でも半年以上の通帳原本を提出して担当者のチェックを受けることになります。

自己資金として認められるお金であるか、自己資金を一時的に多く見せるためのいわゆる見せ金ではないか、などが通帳や入出金履歴などを基に精査されます。

そのため、いわゆるタンス貯金のような通帳から出所が追えないお金は、融資においては自己資金として認められません。

また、口座に急に多額の入金があってそれが自己資金の場合、例えば贈与などで取得したお金であれば、贈与契約書などによって返済は不要なお金であることが確認できるようにする、など出所や根拠を証明できる資料を予め用意しておくようにしましょう。

創業融資を受ける場合、自己資金はどの程度あればよいのでしょうか。

状況にもよるため一概には言えませんが、以下の実績や情報などは非常に参考になりますので解説していきます。

大前提として、創業融資を受けられる金額は、設備資金や運転資金から算出した必要な創業資金総額から自己資金等を引いた「創業に不足している金額」となります。

これまで4,500件以上の創業融資をサポートしている当センターの実績では、自己資金は創業資金総額の1/3~1/4程度という状況になっています。

また、日本政策金融公庫では融資先企業の情報を蓄積しており、新規開業企業の実態を把握するために「新規開業実態調査」として様々な属性や集計情報を毎年公開しています。

2024年度の新規開業実態調査によると、起業・創業時の資金調達状況は以下となっています。

| 種別 | 平均額 | 総額に占める割合 |

| 自己資金 | 293万円 | 24.5% |

| 金融機関からの借入 | 780万円 | 65.2% |

| その他 | 124万円 | 10.3% |

| 創業資金総額 | 1,197万円 | 100% |

※参照:日本政策金融公庫2024年度新規開業実態調査

創業資金の総額は平均で1,197万円、内訳として自己資金は平均で293万円(24.5%)となっており、自己資金割合は当センターの実績とほぼ同じくらいの約1/4という平均値になっています。

併せて、起業・創業時の金融機関からの借入額(創業融資など)は平均で780万円となっていますので、創業融資を受けられるのはこれくらいの金額が目安であると言えるでしょう。

もちろん前述の通り、創業融資を受けられる金額は、必要な創業資金総額から自己資金等を引いた不足額のため、店舗や設備の必要性や販売単価の違いなど、業種や地域によっても必要な創業資金総額は変わってきますので、必要となる設備資金・運転資金、売上の見通しなどが適切であるかの整理・見直しを行うことが大切です。

これらの情報はしっかりとした根拠や分析、計画によって創業計画書・事業計画書として形にする必要があります。

創業計画書・事業計画書の内容や整合性は融資審査を左右する非常に重要なものになるため、創業融資を検討する際は、創業融資のサポート実績がある専門家を活用することが多くなっています。

そうは言ってもビジネスチャンスを逃してしまうから早く開業したい。

でも自己資金なし、または自己資金が少ないという場合は、以下のような対応が考えられます。

まず考えられる対応としては、不動産や有価証券、その他価値のある資産を売却して現金化することです。

前述の通り、自己資金なしとアリでは全く状況が変わってくるため、資産がある場合は現金化して自己資金を用意するのが一番の近道です。

また、資産をそのまま事業で使用する場合は、状況によっては「現物出資」の形で市場価格にて自己資金として考慮できる可能性もありますので、融資担当者へ相談してみましょう。

少しでも自己資金を増やすために、家族や親族へ相談し贈与してもらうという手段もあります。

自己資金とするためには、借入金ではなく返済義務のない贈与金である必要があります。

この場合は返済義務のないことを示すことができるよう、贈与契約書を締結して融資申し込みの際に提示できるようにしておきましょう。

また、融資には直接関係ありませんが、一定額以上の贈与は贈与税が発生しますので、必要に応じ贈与税の申告を行うようにしましょう。

日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」は基本的に無保証・無担保で利用することが可能ですが、本人が保証人になることで状況が変わるかもしれませんので、日本政策金融公庫に事前に相談してみましょう。

ただし、保証人となった場合は、起業・創業した事業が万が一軌道に乗らず返済できない状況に陥っても、保証人には融資額の返済義務は残りますので、その辺りのリスクも考慮した十分な検討が必要です。

また、日本政策金融公庫以外の地域に密着した信用金庫・信用組合などの金融機関や、自治体が提供している創業融資では「信用保証協会」を保証に入れるケースもありますので、そのような創業融資制度を検討してみるのもひとつの手段です。

本記事では、無担保・無保証で利用可能な日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」は、自己資金なしで融資を受けることができるのか、自己資金はどの程度あればいいかなどを解説しました。

ただ、自己資金なしまたは少ない状況は、創業融資の審査に通らない可能性が高いとは言え、大切なのは、創業の動機や事業の計画・戦略、収支計画、必要資金などをまとめた創業計画書・事業計画書の中身です。

創業資金として必要な総額は適切な金額か、自己資金は最大限用意できているか、起業・創業後のターゲットと戦略は明確か、売上計画は根拠に基づいた積算であるか、それらの売上が入金するまでの支払サイトから当面の必要運転資金を算出できているか、など綿密な計画や根拠が必要となるのが創業計画書・事業計画書です。

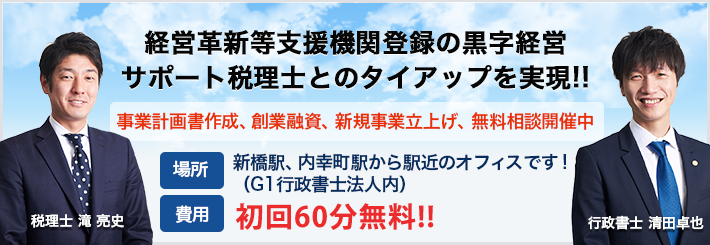

創業融資てづくり専門支援センターでは、これまで4,500件以上の創業融資サポート、創業計画書・事業計画書の作成代行実績があり、その経験とノウハウを背景に、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にて対応させていただいておりますので、創業融資に興味があったり、資金調達や開業資金に悩まれている方はお気軽にお問い合わせください。

東京本社

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目1番1号

パレスビル5階

大阪支社

〒541-0046

大阪府大阪市中央区平野町3-2-8

淀屋橋MIビル3階

TEL / 0120-3981-52

FAX / 03-4333-7567

営業時間 月~土 9:00~20:00

メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。

当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。

事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。

お気軽にご連絡下さい。