<最終更新日>

仕事と生活が一体をなす個人事業主にとって、創業融資で得た資金は生活費にも使えるのかという点は重要な問題になるのではないでしょうか。

本記事では創業融資を生活費に充てることができるのか、その詳細をお伝えしていきたいと思います。

結論から言うと、創業融資で得た資金を生活費に充てることはできません。

創業融資で得られる資金は設備資金と運転資金の2種類に大別されますが、これらはあくまで事業のための資金です。

融資で得た資金は目的外の用途への使用は禁止されているため、生活費を創業融資で得た資金で賄うことは原則認められない、ということになるのです。

創業融資の目的外の利用が禁止されている理由、すなわち融資で得た資金を生活費に充てられない理由は、元利(元金と利息)が返済されない可能性を極力低くするためです。

金融機関は将来的な成長が見込まれる創業者に融資を行い、利息を上乗せた金額を回収することを目的として融資を実行しています。

つまり、融資金が返済されない可能性を低くするために、融資した目的(事業のため)ではないことに融資金を使うことを禁止しているのです。

上記のとおり創業融資で調達した資金を目的とは違う生活費へ流用すると、最悪の場合は一括返済を求められる可能性も生じます。

また、金融機関からの信頼度も低下し、将来的な融資申し込み時にも支障をきたす可能性があります。

そのため、創業融資を申請する際はその資金使途を正しく把握し、適切に運用することが重要です。

「創業融資を生活費に充てられないのはわかったけど、事業を始めた直後はどうやって生計を立てていけば良いんだろう」

と感じた方もいらっしゃるかと思います。

ここからは、事業を新しく立ち上げる方の創業時の生活費の工面方法について、その一例をご紹介します。

ごく基本的なことだと思われるかもしれませんが、まずは創業を予定している場合は事前に十分な生活費を準備しておくことが重要です。

創業直後はなかなか収益を生み出すのは難しいため、売上が無くとも当分は生活できるだけの費用を、申告する自己資金とは別に用意しておく必要があります。

また、事業にかかる資金と生活費を分けて確保しておくことで、審査の際に金融機関からの信頼も得やすくなります。

生活費をどの程度用意しておくかはその人のライフスタイルなどにもよって異なりますが、3か月~6か月分くらいを目安に準備しておくと良いでしょう。

前述のとおり、生活費を直接的に創業融資で申請することはできません。

そのため、個人事業主の場合は代表者の生活費を踏まえて利益計画を立てていく必要があります。

利益計画を策定する際には

①まず生活費として最低いくら必要なのかを整理し、融資の返済額を踏まえたうえで「利益の最低目標」を算出する

②次に、事業の収入・支出・利益額を予測し、「事業の収支予測」を把握する

③最後に、算出した利益の最低目標と、事業の収支予測を照らし合わせる

事業の収支予測が、利益の最低目標に届かない場合は、生活費が確保できないなどの状況に陥ってしまいますので、生活費または事業の収支予測どちらかを見直したほうがよいと言えるでしょう。

利益計画の策定を自身で行うのが難しいと感じている場合や、経営計画が適切かわからないという方は、専門家の力を借りるというのも手段のひとつです。

創業者の方々の中には、生活費への使用が認められている融資制度やローンを活用するという選択肢を取る方もいらっしゃいます。

生活費にも充当できる融資やローンの例としては以下のようなものがあります。

■生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などの生活を支援することを目的とした融資制度で、経済状況の悪化により生活難に直面している人も借り入れることが可能です。

基本的には保証人をつける必要がありますが、保証人がいなくとも申請することができます。

利息は保証人がいる場合は無利息で、保証人がいない場合は年1.5%となっています。

ただし、ターゲットが低所得者向けとなっており、一定の財産や資金がある人はその対象から除外されます。

利用を希望する場合や、融資の条件に該当するか確認したい場合は市役所や社会福祉協議会などに問い合わせるようにしましょう。

■ファクタリング

ファクタリングは、業者に手数料を払うことで売掛金債権を売却し、早期にキャッシュ化できるサービスです。

返済義務はなく資金使途も自由ですが、業者に支払う手数料が高額になる傾向があり(2者間ファクタリングの場合で8%~18%、3者間ファクタリングの場合は2%~9%)、場合によっては逆に資金状況が厳しくなる恐れもあるため、慎重に利用することが大切です。

またファクタリングしたことをクライアントが知った場合、

「キャッシュフローに難があるのではないか」

と疑念を持たれ信頼に関わる可能性もあるため、注意が必要です。

■キャッシング

クレジットカードなどのキャッシングは、利用枠の範囲内で現金を借りることができるサービスです。

ATMやコンビニでいつでも手軽に利用でき、別途審査を経たり申請手続きを行ったりする必要が無い点がメリットですが、金利は12%〜18%と高めであり、返済も考慮した計画的な利用が求められます。

これまで解説したとおり、創業融資を生活費に使用することはできませんが、とは言え創業時の資金調達として創業融資は有効活用したい制度であり、特に日本政策金融公庫の創業融資を活用する方が多い状況です。

日本政策金融公庫の創業融資では、他の創業融資に比べて、元金の返済が猶予され利息分のみ返していく「据置期間」を比較的長く設定することが可能な要件となっています。

事業を立ち上げた直後から利益を生み出せる創業者はあまり多くないため不安を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、日本政策金融公庫の創業融資を利用すれば据置期間中に事業の基盤を整えることも可能になります。

また、返済期間も同様に、設備資金は最長20年まで、運転資金は最長10年と長く設定が可能な要件となっており、無理なく返済を続けられるため、創業前後の大切な時期に腰を据えて事業に注力することができます。

さらに、基本的に無担保・無保証で利用することが可能ということなどから、日本政策金融公庫の創業融資が多くの方に選ばれています。

創業融資を有効に活用し、事業を早期に安定させることで、将来的な生活面や生活資金繰りのブラッシュアップを望め、生活費の工面に寄与することに期待ができます。

本記事では、創業融資は生活費にも使うことができるのかを解説しました。

残念ながら創業融資で得た資金を生活費に充当することは認められていませんが、今回の解説を参考にしていただき、自分に合った資金調達方法や資金繰りを見つける一助になることができれば幸いです。

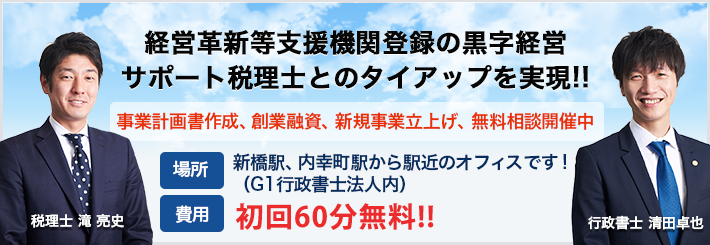

創業融資てづくり専門支援センターでは、これまで4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成サポートを提供しており、その経験とノウハウを活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にて対応させていただいております。

創業融資に関心をお持ちの方や、資金調達や開業資金集めなどの方法でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

東京本社

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目1番1号

パレスビル5階

大阪支社

〒541-0046

大阪府大阪市中央区平野町3-2-8

淀屋橋MIビル3階

TEL / 0120-3981-52

FAX / 03-4333-7567

営業時間 月~土 9:00~20:00

メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。

当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。

事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。

お気軽にご連絡下さい。